O debate sobre agrotóxicos costuma ser polarizado. De um lado, há quem defenda restrições cada vez mais rígidas, em nome da saúde e do meio ambiente. De outro, quem teme que o excesso de regulação comprometa a produtividade e a segurança alimentar.

Mas uma análise científica recente revela um dado que deveria aproximar esses extremos: os riscos médios dos agrotóxicos usados no mundo são praticamente os mesmos — independentemente do rigor das regras que os controlam.

Pesquisadores brasileiros compararam o perfil toxicológico de 87 ingredientes ativos de maior relevância comercial em quatro grandes mercados agrícolas — Brasil, Estados Unidos, União Europeia e Japão.

O estudo usou como referência o Environmental Impact Quotient (EIQ), indicador internacional criado por Kovach et al. (1992) que mede o impacto ambiental e humano dos pesticidas.

O EIQ considera fatores como toxicidade ocupacional, resíduos em alimentos, persistência no ambiente e efeitos sobre organismos não alvo (como peixes e abelhas).

O resultado é, no mínimo, provocador: a toxicidade média dos ingredientes ativos é praticamente igual nos quatro países, com valores médios de EIQ entre 49 e 53 pontos — diferença estatisticamente insignificante (p = 0,66). Ou seja: apesar das políticas regulatórias muito distintas, os riscos reais à saúde e ao meio ambiente são equivalentes.

O estudo completo será publicado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDS durante a COP-30, visando estimular modelos regulatórios sustentáveis durante a maior conferência ambiental do planeta.

Um paradoxo global: políticas diferentes, riscos iguais

Enquanto a União Europeia (UE) se orgulha de aplicar o princípio da precaução, proibindo substâncias mesmo diante de incertezas científicas, Brasil e Estados Unidos seguem o modelo de gestão de risco, que permite o uso condicionado à mitigação da exposição.

O Japão, por sua vez, adota um modelo híbrido, combinando restrições seletivas com foco na segurança do consumidor.

Na prática, essas diferenças produzem um paradoxo: a Europa proíbe mais substâncias, mas não é menos exposta a riscos toxicológicos médios. E os países que permitem mais ingredientes ativos — como Brasil e EUA — não necessariamente enfrentam maior toxicidade ambiental.

O estudo mostra que Brasil e EUA compartilham 97,7% dos mesmos ingredientes ativos. Ambos privilegiam a avaliação quantitativa do risco, medindo níveis seguros de exposição e exigindo medidas mitigadoras, como o uso de equipamentos de proteção e intervalos de segurança.

Já a União Europeia, com apenas 40 ingredientes aprovados, reduz o portfólio de produtos disponíveis, mas mantém compostos de alto impacto, como a abamectina e a famoxadona — também presentes no Brasil e nos EUA.

A conclusão é clara: a divergência normativa não se traduz em diferença real de risco. Os países aplicam modelos regulatórios diferentes, mas utilizam moléculas com perfis toxicológicos semelhantes.

O caso europeu: o rigor que esconde motivações comerciais

A União Europeia é frequentemente citada como referência em segurança ambiental. Seu regulamento (EC nº 1107/2009) proíbe substâncias com base no perigo intrínseco, mesmo sem consenso científico sobre os efeitos.

Essa postura parece prudente, mas o estudo mostra que os resultados toxicológicos do portfólio europeu não são melhores que os demais.

Na verdade, a seleção de moléculas mais novas e patenteadas — que substituem produtos antigos — cria uma dinâmica de exclusão econômica disfarçada de precaução científica.

A reavaliação obrigatória a cada 15 anos, conduzida pela EFSA e pela ECHA, impõe custos altíssimos às empresas, o que desestimula a renovação de registros de compostos mais antigos.

Assim, a “limpeza” do portfólio europeu se deve menos a uma decisão de saúde pública e mais à lógica de mercado e inovação tecnológica.

Em outras palavras, a precaução europeia tem um viés comercial. Ao restringir moléculas amplamente usadas em países tropicais — como certos fungicidas e inseticidas —, o bloco cria barreiras técnicas que afetam a competitividade de exportadores agrícolas como o Brasil.

Mesmo com um EIQ médio mais baixo (49,3), o portfólio europeu mantém compostos com impacto relevante sobre polinizadores, como os triazóis e a abamectina.

A retórica de “zero risco” esbarra na dependência prática de produtos que ainda não possuem substitutos biológicos com eficácia comprovada.

Brasil e Estados Unidos: alinhamento técnico, mas com desafios de transparência

Do outro lado, Brasil e EUA compartilham quase todo o mesmo portfólio de ingredientes ativos. Ambos aplicam metodologias baseadas em limites de exposição (como NOAEL e ADI), optando por controlar o uso em vez de proibir substâncias.

Esse modelo garante estabilidade ao setor agrícola e previsibilidade regulatória, mas apresenta um desafio: a falta de ferramentas para medir o impacto acumulado do conjunto de substâncias no ambiente.

O Brasil, em particular, carece de um sistema nacional de avaliação integrada do risco. O índice EIQ, utilizado neste estudo, não é adotado oficialmente por IBAMA ou ANVISA, que ainda se baseiam em classificações de periculosidade ambiental desatualizadas (como a Portaria nº 84/1996).

Isso cria o que os autores chamam de “paradoxo regulatório interno”: produtos classificados como “altamente perigosos” pelo IBAMA podem continuar sendo usados em programas rotulados como “sustentáveis”, por causa de lacunas na correspondência entre a classificação de perigo e o risco real do ingrediente ativo.

Segundo os dados do estudo, cerca de 60% das substâncias de alto risco escapam das restrições regulatórias atuais, pois as classificações brasileiras se aplicam às formulações comerciais, e não aos ingredientes ativos.

Assim, o país acaba adotando medidas de controle pouco coerentes com a ciência toxicológica mais recente.

O modelo japonês: entre inovação e prudência

O Japão aparece como um caso intermediário. Seu portfólio inclui 62 ingredientes ativos e um EIQ médio de 53,4 — praticamente igual ao do Brasil e dos EUA. A diferença está na abordagem: o país prioriza a segurança do consumidor, com foco em resíduos alimentares e rastreabilidade.

O sistema japonês combina revisão periódica das substâncias com incentivos à inovação e substituição gradual de moléculas bioacumulativas.

Esse modelo adaptativo mostra que é possível equilibrar segurança e competitividade, sem comprometer a base científica das decisões.

Ao adotar uma ótica voltada ao risco alimentar (e não apenas ambiental), o Japão oferece uma alternativa pragmática que poderia inspirar reformas regulatórias no Brasil.

Sem coerência científica nas reavaliações

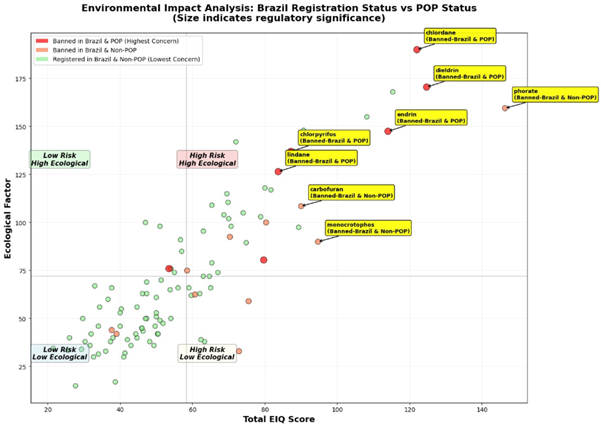

A etapa mais reveladora da pesquisa é a análise das reanálises e reavaliações de agrotóxicos. Os pesquisadores compararam o EIQ de três grupos de substâncias: (1) registradas no Brasil; (2) proibidas no Brasil; e (3) listadas como POPs (poluentes orgânicos persistentes) pela Convenção de Estocolmo.

Os resultados são eloquentes: as substâncias proibidas no Brasil realmente têm EIQ mais alto, mas há exceções que revelam falta de coerência científica nas decisões.

Ingredientes como Procloraz (EIQ 58,5) e Thiram (EIQ 39) foram proibidos pelo processo de reavaliação, mesmo apresentando valores inferiores a muitos produtos ainda registrados. Em contrapartida, compostos com EIQ acima de 100, como Clotianidina e Abamectina, seguem liberados.

Além disso, a comparação entre os produtos recomendados para reavaliação pela Pesticide Action Network (PAN) e aqueles efetivamente reavaliados no Brasil mostra ausência de correlação significativa com o risco ambiental medido pelo EIQ.

Ou seja, as decisões de reavaliação não seguem um critério técnico consistente de risco toxicológico ou ecológico.

Essa inconsistência reforça a necessidade de incorporar métricas compostas como o EIQ aos processos de reavaliação e priorização regulatória, aproximando as decisões da melhor evidência científica disponível.

Uma agenda de reformas para o Brasil

O estudo propõe um conjunto de medidas para fortalecer a governança brasileira dos agrotóxicos. Entre elas:

- Criar um Índice Nacional de Impacto Fitossanitário, inspirado no EIQ, que integre toxicidade, persistência e volume de uso.

- Instituir reavaliações periódicas obrigatórias, com base em métricas transparentes e foco em impacto acumulado.

- Integrar bases de dados de IBAMA, ANVISA e MAPA em uma plataforma única, de acesso público.

- Vincular incentivos fiscais e creditícios à substituição de moléculas críticas por bioinsumos e produtos de baixo impacto.

- Fortalecer o receituário agronômico e a rastreabilidade do uso de agrotóxicos como instrumentos de controle e educação.

Essas ações permitiriam migrar de um modelo quantitativo — baseado no número de registros e volume de uso — para um modelo qualitativo, centrado no impacto ambiental e na segurança ecológica.

Essa transição é essencial para alinhar o agronegócio brasileiro às exigências internacionais de sustentabilidade e reduzir barreiras comerciais em mercados como o europeu e o japonês.

O que a ciência revela sobre o risco real

A mensagem central da pesquisa é contundente: o problema não está apenas nos produtos, mas na forma como os países os regulam. Enquanto o discurso europeu enfatiza o “perigo potencial”, países como Brasil e EUA se concentram na “exposição real”.

A ciência, no entanto, mostra que nenhum dos modelos garante, por si só, menor risco ambiental.

Mesmo com abordagens opostas, todos os países compartilham um conjunto semelhante de ingredientes ativos e níveis médios de toxicidade praticamente idênticos.

Isso desmonta a narrativa de que sistemas mais restritivos resultam automaticamente em menor risco ecológico.

Em última análise, o que falta é coerência. As proibições, reavaliações e renovações de registro deveriam seguir critérios objetivos de risco integrado, e não agendas comerciais, percepções públicas ou pressões políticas.

A adoção de métricas científicas como o EIQ pode trazer essa coerência e dar às políticas públicas a legitimidade que a sociedade espera.

Conclusão: governar com ciência, não com retórica

Os resultados da análise indicam que o mundo vive um paradoxo regulatório. A toxicidade média dos agrotóxicos é semelhante em todos os grandes mercados agrícolas, mas os marcos legais seguem caminhos opostos.

A União Europeia aplica restrições severas com base no perigo, enquanto Brasil e EUA mitigam riscos com base na exposição. Ainda assim, os efeitos práticos sobre o ambiente e a saúde são equivalentes.

O estudo demonstra que não existe correlação direta entre rigor normativo e redução efetiva de risco. E, mais preocupante, que as decisões de reavaliação e proibição muitas vezes não se alinham à ciência.

O verdadeiro avanço não virá de proibições generalizadas nem de permissões indiscriminadas, mas de uma regulação inteligente, baseada em métricas integradas e transparência científica.

Ao adotar instrumentos como o EIQ e reforçar sua capacidade técnica, o Brasil pode liderar uma nova fase da agricultura sustentável — uma agricultura que decide com ciência, e não com retórica.

*Por Luís Eduardo Pacifici Rangel, membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS), Engenheiro Agrônomo, Ex-Secretário de Defesa Agropecuária e Ex-Diretor de Análise Econômica e Políticas Públicas do MAPA